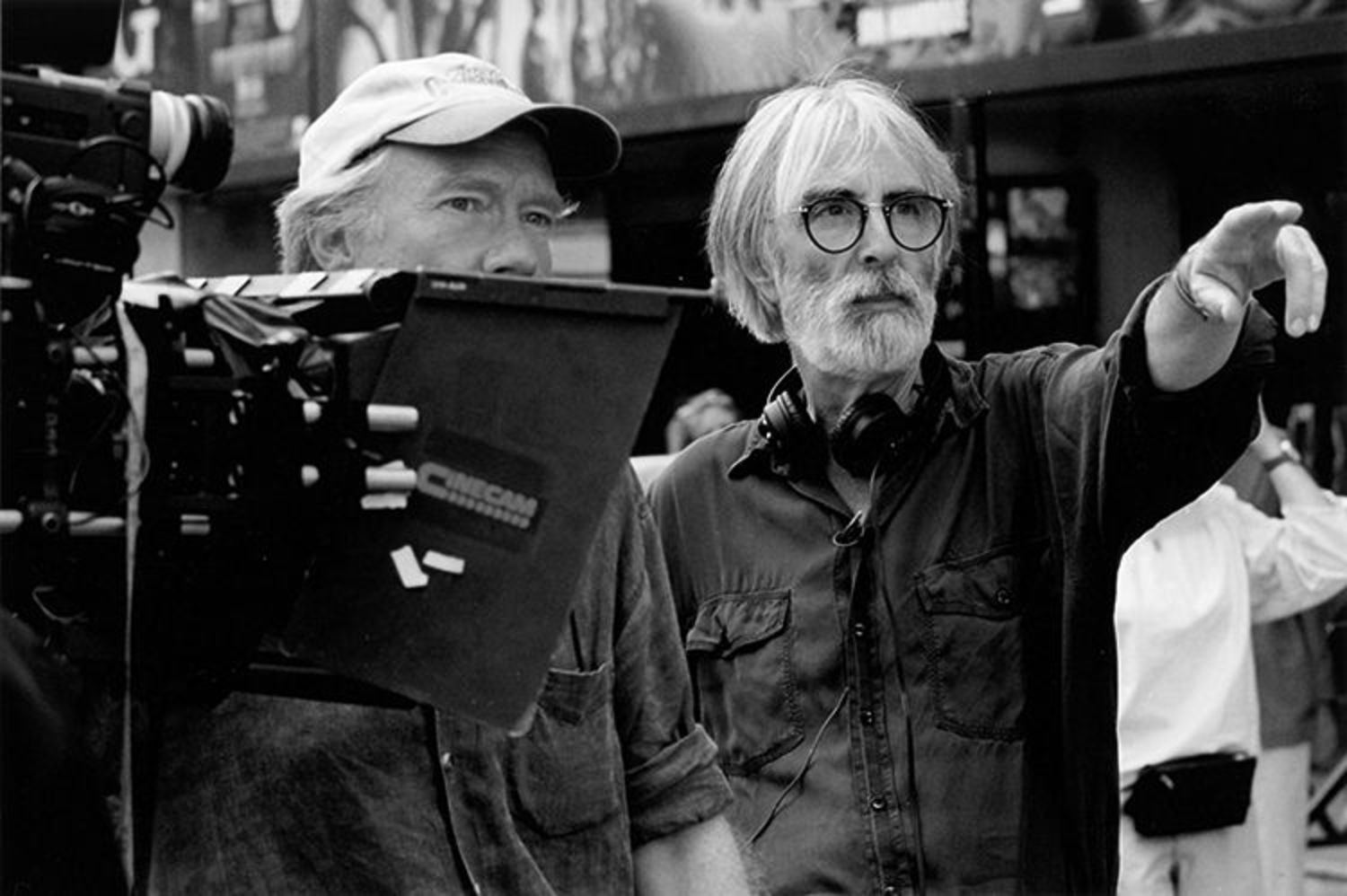

El cineasta entra al club de los octogenarios y, a pesar de su edad avanzada, sigue deslumbrado a su público al mostrar el reflejo de la sociedad posmoderna en sus filmes. En ese marco, demás está decir que es un director que no le tiembla la mano para mostrar escenas de gran impacto. Sin recurrir a la banalización y explotación, las imágenes terminan removiendo al espectador de su asiento: «un maestro de la provocación».

No por nada, su filmografía es reconocida como «un temblor que viaja por la médula espinal» en aquel que presencia su trabajo. Un temblor que lo saca de ese estado inerte o paradisiaco en el que se encuentra. Ver sus películas es estar preparado para una odisea que abre otras posibilidades de contemplar el cine, de querer involucrarte a ese mundo de personajes lúgubres o gélidos, de ser testigo de la mirada sombría de la burguesía de Europa, de presenciar la muerte lacerante de los valores humanos.

Nació el 23 de marzo de 1942 en la Múnich nazi, en plena Guerra Mundial. Creció en el seno de una familia acomodada de artistas. Precisamente, sus padres fueron el actor y director Fritz Haneke y la actriz Beatrix Von. Aunque, aún con Michael pequeño, no taradaron en divorciarse. Desde muy joven tuvo ese ojo observador que no solo se limitaba a su entorno; sino que, aprendió a ver el interior, en otras palabras, aprendió a ser «un descriptor de la vida». Esto último, significó el enfoque que iba a tomar en toda su carrera: describir la naturaleza humana.

Sin duda alguna, su tierra natal fue un elemento importante para formar su propio estilo. Gracias a su condición de pertenecer a la clase burguesa, pudo plasmar la conducta de los individuos. Con sus manos de cirujano fue mostrando a esos seres fríos, amoldados de cierta complejidad en sus acciones, aquel burgués desprovisto de su creencia y la indiferencia con sus congéneres.

Antes de dedicarse a la dirección fílmica, estudió filosofía, piscología y dramaturgia en la Universidad de Viena. Más tarde, se dedicó a la crítica de cine y como director de obras teatrales, adaptó El castillo de Kafka, y otras de autores como Moses Joseph Roth o Peter Rosf. Sin embargo, su amor por el sétimo arte fue consolidándose y ganando peso escénico gracias al visionado de películas como «Lancelot du Lac» de Robert Bresson, «Salo» o «Los 120 días de Sodoma» de Pier Paolo Pasolini y «El Espejo» de Andrei Tarkovsky. De ser un simple espectador crítico y contemplativo pasó a vestir el papel de creador, al apuntar todos sus saberes en su debut en 1989 con el largometraje «El Séptimo Continente».

En su ópera prima, revela sus intenciones de someter al asistente a un mar lleno de personajes inexpresivos. Él abre el telón con la robotización del ser humano encarnado en una familia de clase media. Familia a la que, le va bien en lo económico pero que, en la cotidianidad de la vida ha perdido el sentido con la tristeza y el hastío que los termina por invadir. Con una precisión y pulso, filma largos y repetidos planos cuando la familia decide destruir sus pertenencias. La destrucción de los objetos es la antesala para la autoaniquilación de los protagonistas.

La otra cara de la violencia

La violencia en el cine es un elemento que funciona como recurso en la narrativa, se adhiere a esta para cumplir tres funciones: provocar, ser estético y de explotación. La primera, es aquella que muestra, en gran medida, imágenes gratuitas donde se salpica sangre a borbotones. Es más, lo encuentras en filmes del género slasher; ejemplo de ello son «Viernes 13», «Pesadilla en Elm Street» o la «Matanza de Texas».

Sin embargo, la estética y la provocación las encuentras en las visiones de dos grandes directores: Quentin Tarantino y el mismo Haneke. El primero, busca convertir de la violencia un espectáculo. Usando recursos del cine clásico y contemporáneo, sus filmes más reconocidos son «Reservoirs Dogs», «Pulp Fiction» y «Django Unchained». En el otro lado del tablero, tenemos al cineasta europeo, quien presenta un trato diferente. Lo violento explícito de los sucesos es mostrado fuera del campo, apartado de la vista del receptor, quien es sometido a una tina de agua helada, que, una vez que toca el cuerpo, provoca la incomodidad y turbación desde el asiento. Su cinta que mejor habla desde una mirada más reflexiva y autocrítica de la violencia como agente de estudio, es «Funny Games». Aquí desarma la esbelta torre de emociones del público al poner sobre la mesa sus cartas. Desde el uso de planos prolongados, pasando por la inclusión de la cuarta pared hasta prescindir de la musicalización extradiegética, que es la banda sonora. Sin embargo, es el efecto del montaje, que, sin apenas mostrar la brutalidad seca de los dos sociópatas, deja a la imaginación esa brusquedad de las acciones en la mente del espectador.

Es crítico con el uso que se la ha dado a la violencia en la actualidad y cómo el espectador hasta la ve divertida y distante de ella. Busca que la gente se sienta cómplice con lo que ve en pantalla, arrebatarle ese gusto por el consumo de esta.

En su estadía en Madrid, habló con diario El País y declaró que, con respecto a la violencia y su representación como forma de consumo, “A veces la violencia se consume con cierto gusto; eso me parece asqueroso. No me gustan mucho las películas de Tarantino; sabe hacer muy bien lo que hace, no hablo de su calidad. Es su cinismo respecto al espectador. Me parece inhumano”.

Polémico, preciso e impecable, siempre se mantendrá firme en sus convicciones. No por nada es una de las figuras más respetables en el séptimo arte. Como el forense del cine que es, provoca y no titubea al excavar en la mente de sus personajes para revelar, con ese arte transgresor único e irrepetible, una sociedad en ruinas y falta de empatía, un estilo que sigue sorprendiendo a más de un incauto espectador.