Cuba está librando una batalla contra la tiranía socialista, y es deber de todos aquellos que defendemos la libertad hacer nuestras sus voces de protesta. La presente columna pretende resolver la siguiente pregunta:

¿Es justificada la presente convulsión social? Para ello expondré los datos macroeconómicos cubanos en perspectiva comparada para saber si Cuba mejoró o empeoró con la revolución y revisaré los supuestos logros sanitarios para saber si realmente son argumentos a favor de la dictadura.

Durante el último siglo y medio, Cuba pasó de ser una colonia de España a un protectorado estadounidense, una república independiente, hasta finalmente convertirse en un estado comunista. Hay poca información macroeconómica de su época republicana, de hecho, hay menos información macroeconómica sobre la Cuba republicana que acerca de cualquier otra economía importante de América Latina; aquí sigo a Ward & Devereux (2012), quienes apuestan por completar este registro haciendo una importante revisión histórica ofreciendo comparaciones internacionales de los niveles de vida cubanos para la década de 1950 y construyendo un índice del PIB cubano de 1928 a 1958, siendo, además, pioneros en esa labor.

Los autores utilizan medidas de Fisher Ideal basadas en los precios de la década de 1950 al comparar Cuba con Estados Unidos, los resultados muestran que el nivel de precios cubano para el PIB general era aproximadamente dos tercios del nivel de precios estadounidense y el nivel de precios de los bienes de inversión fue el 95 % del nivel de precios de Estados Unidos. En 1953, la renta per cápita cubana fue el 27 % de los niveles estadounidenses y la producción por trabajador era del 33 % debido a una menor proporción de la población cubana en la fuerza laboral. El consumo per cápita era el 35 % de los niveles de EE. UU. debido a la mayor proporción del consumo en el PIB cubano. Con estos datos sobre la mesa, los autores proceden a comparar Cuba con el resto del mundo, para ello extrapolan la comparación de 1953 entre Cuba y Estados Unidos a 1955, utilizando las tasas de crecimiento del PIB del índice del PIB que ellos mismos ofrecen.

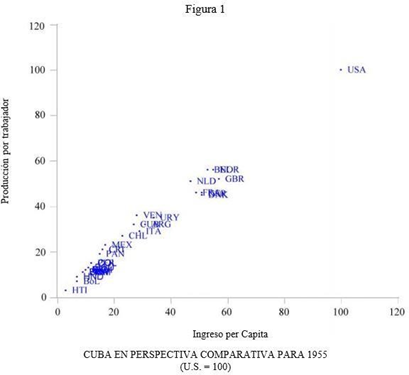

En la Figura 1 el eje horizontal indica la renta per cápita de 1955, mientras que el eje vertical muestra la producción por trabajador, ambas medidas en relación con la de EE. UU. Las demás economías se dividen en tres grupos: en primer lugar, están las economías de Europa Occidental, excluyendo a Italia, donde la renta media es entre el 50 % y el 55 % de la estadounidense. La producción por trabajador se sitúa en niveles similares; el siguiente grupo está formado por Italia, Argentina, Uruguay, Cuba y Venezuela, cuya renta per cápita se sitúa en torno al 30 % de la estadounidense. La producción por trabajador es mayor en estas economías, entre el 30 y el 35 por ciento del nivel de EE. UU., lo que refleja una mayor proporción de la población de EE. UU. en la mano de obra. El último grupo contiene el resto de las economías de América Latina con una renta y una producción por trabajador que se sitúan en pequeñas fracciones de los niveles de Estados Unidos.

La renta per cápita de Cuba se situaba entre el 50 y el 60 por ciento de los niveles de Europa Occidental y era aproximadamente la misma que la de Italia. La productividad laboral cubana era superior a la de Italia, entre el 55 y el 65 por ciento de las economías de Europa Occidental.

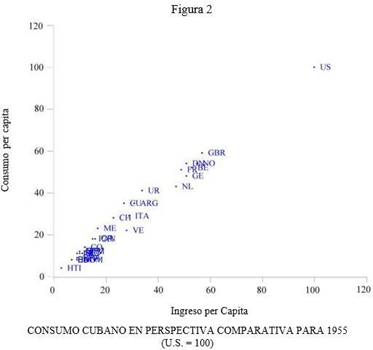

El consumo cubano era relativamente alto como proporción del PIB. La Figura 2 muestra que el consumo cubano era aproximadamente el 70 % de los niveles de consumo de la mayoría de las economías europeas, mientras que superaba largamente el consumo de Italia.

En resumen, los datos comparativos de ingresos sugieren que la Cuba republicana era un país de ingresos medios, comparable a Argentina y Uruguay en América Latina e Italia en Europa.

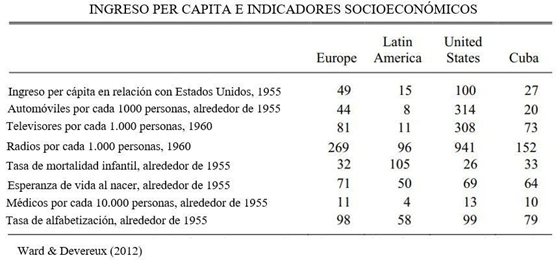

Entre las medidas socioeconómicas prerevolucionarias, Cuba también tiene puntuación sobresaliente. Cuba era superior a América Latina en todos los indicadores socioeconómicos y prácticamente igual en los indicadores de salud que las economías desarrolladas.

Estas conclusiones no eran ajenas a los observadores internacionales. Por ejemplo, a principios de la década de 1940, Henry Wallich escribió: «Aunque faltan datos exactos, parece seguro decir que, entre todos los países tropicales, Cuba tiene el ingreso nacional per cápita más alto».

Del mismo modo, el Banco Mundial informó en 1951:

La impresión general de los miembros de la misión, a partir de las observaciones y los viajes por toda Cuba, es que los niveles de vida de los campesinos, los trabajadores agrícolas, los trabajadores industriales, los comerciantes y otros son más altos en toda la línea que para los grupos correspondientes en otros países tropicales y en casi todos los demás países de América Latina.

Banco Mundial, Reporte en Cuba. 1951.

Los observadores contemporáneos también quedaron impresionados por los niveles de consumo cubanos y por sus similitudes con los de Estados Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos señaló:

Ningún observador con experiencia en América Latina puede dejar de estar impresionado por la variedad, la cantidad y la calidad de las mercancías expuestas en los pueblos y ciudades de provincia de la isla. Mientras que artículos como refrigeradores mecánicos, estufas de gas y televisores se exhiben de manera prominente, las impresiones más fuertes son las que se forman al inspeccionar las tiendas de artículos para el hogar, ropa y productos alimenticios.

Estados Unidos. Departamento de Comercio. Inversión en Cuba. 1956.

Dicho todo lo anterior, los autores se formulan la gran pregunta en cuestión: ¿mejoró o empeoró la revolución cubana el nivel de ingreso per capita y el nivel de vida de los cubanos? No puede haber una respuesta precisa a esta pregunta sin estimaciones ajustadas por PPA del PIB cubano reciente. Actualmente, estas estimaciones no existen. Sin embargo, es posible proporcionar una comparación del consumo cubano para el año 2000 usando a Costa Rica como base debido a patrones de consumo similares en los dos países.

Los resultados muestran que el consumo total cubano es el 43 por ciento del consumo costarricense para el año 2000. Utilizando las estimaciones del consumo costarricense de las Penn World Tables 6.2, se deduce que el consumo cubano per cápita en dólares del 2000 es de 2,665 dólares, mientras que la estimación del consumo cubano en 1955 es de ¡5,100 dólares al valor del año 2000!

Quiero hacer una pausa aquí para el lector y pedirle que se tome un segundo para reflexionar lo que significa este empobrecimiento. ¡Estos resultados implican que los niveles de consumo cubano en 2000 eran el 52 por ciento de los niveles de 1955! Además, los autores afirman que es posible que la revolución haya reducido el consumo de forma permanente.

Generaciones, tras generaciones, los cubanos han visto a sus hijos empobrecer y estos a su vez, vieron a sus hijos crecer en la miseria. En opinión de Ward & Devereux, no debería ser una sorpresa tales resultados pues Cuba ha reproducido los fallos de la planificación centralizada de forma «exclusivamente cubana».

A pesar de todo esto, ha existido siempre un justificante de la dictadura castrista: la sanidad cubana. Los defensores del régimen sacan a relucir los bajos indicadores de mortalidad infantil y altos de esperanza de vida en la isla —incluso el estudio antes tratado señala que los logros en materia de sanidad pueden ser argumentos a favor de la dictadura—; sin embargo, como lo demostrarían Berdine et. al. (2018), la fortaleza sanitaria cubana no se deriva del éxito en la prestación de la atención sanitaria, sino de la particular naturaleza represiva del régimen, que se produce a expensas de otras poblaciones.

Así pues, la planificación central cubana impone objetivos a los médicos que deben cumplir bajo pena, lo que les incentiva a manipular los datos. Los médicos cubanos reclasifican las muertes neonatales como muertes fetales tardías para cumplir los objetivos planificados centralmente.

No obstante, los informes erróneos para cumplir los objetivos fijados no son la única razón de la baja tasa de mortalidad infantil. Un estudio etnográfico del sistema de salud cubano demostró que los médicos que se preocupan de que el comportamiento de una madre pueda llevar a incumplir los objetivos establecidos a nivel central, prescriben el internamiento forzoso en una clínica estatal (casa de maternidad) para poder regular su comportamiento. Los médicos suelen realizar abortos sin el claro consentimiento de la madre, lo que plantea graves problemas de ética médica, cuando la ecografía revela anomalías fetales porque «de lo contrario podría aumentar la tasa de mortalidad infantil» (Hirschfeld, 2007).

Coaccionar o presionar a las pacientes para que aborten mejora artificialmente la mortalidad infantil, al evitar que se produzcan nacimientos marginalmente más arriesgados, lo que ayuda a los médicos a cumplir sus objetivos fijados a nivel central. Con 72,8 abortos por cada 100 nacimientos, Cuba tiene una de las tasas de aborto más altas del mundo. Si solo el 5 % de los abortos son realmente abortos forzados para mantener las estadísticas de salud, la esperanza de vida al nacer debe reducirse en una cantidad considerable. Si combinamos la notificación errónea de las muertes fetales tardías y los abortos por presión, la esperanza de vida disminuiría entre 1,46 y 1,79 años para los hombres. Solo con este ajuste, en lugar de ser el primero en el ranking de la esperanza de vida al nacer para los hombres en América Latina y el Caribe, Cuba cae al tercer o cuarto lugar dependiendo del rango.

Finalmente, con todo lo dicho anteriormente, podemos dar respuesta a la pregunta a resolver por la presente columna: ¿es justificada la presente convulsión social? No cabe duda que lo es. Los cubanos están luchando por su libertad, ellos pueden hacer historia y terminar con décadas de tiranía; tiranía de un régimen que los ha empobrecido calamitosamente y que ha violado sus derechos humanos de forma constante con el fin de lograr la planificación central socialista.

Por la libertad de Cuba y de los cubanos.

Referencias: